5月24日,華東師大校友郭廷芳、張束夫婦向學校捐贈一塊額名為《王省三先生暨費佩翠夫人昭德之碑》。此碑為華東師大前身光華大學在建校五周年之際,即1930年6月3日校慶日豎立的紀念亭和紀念碑,系為表彰外交家王省三夫婦捐贈滬西家族田地為校地而立,以表垂之久遠。

華東師大校友郭廷芳、張束夫婦向學校捐贈一塊額名為《王省三先生暨費佩翠夫人昭德之碑》

捐贈的石碑

一、89年前的昭德碑被意外發現

據華東師范大學檔案館館長湯濤介紹,此紀念碑高153cm,寬66cm,厚11cm;碑身文字由光華大學國文系教授、錢鐘書之父錢基博撰寫,童斐(字伯章)書寫并篆額。碑刻整體完整,僅少量文字漫漶不清;該碑原豎立在光華大學大西路(今東華大學)校園內的碑亭內。1937年“淞滬抗戰”爆發,光華大學遭遇日軍毀滅性轟炸,碑亭、碑座以及校園建筑被炸塌,石碑也由此下落不明。89年后的今天,碑身意外重現世間。

孫真榮副校長接受捐贈后,與捐贈者郭廷芳(右2)、張束(右1)夫婦校友合影

這塊碑石,是華東師大目前發現的光華大學最早的校史石碑文物。

茲錄《王省三先生暨費佩翠夫人昭德之碑》全文如下:

我光華大學肇造五稘紀念之日,乃樹碑于校之北方,額曰“王省三先生昭德之碑”,而委無錫錢基博以文于石:

昔在十四年之六月有三日,我同學五百五十三人,既以不忍于父母之邦,不為卜舫濟所容,望門投止,以棲徐家匯之復旦中學。瞻顧四方,蹙蹙靡所騁!

先生有賢子曰恩照、華照,生長紈綺,攘臂同仇,而不誘勢利,不為柔脆,固難能已!疾痛慘怛,則以歸命于父母。于是先生奮而起曰:“我隨節歐洲,橫大西洋以抵美,足跡無不之。幾見有國人不能自教其子弟,而拱手受成于外國人如我國者!兒曹幸少安無躁!我有先人之墓田,經之營之,足以辟黌舍。為我留一穴歸骨,以從先大夫于九京也!”夫人費佩翠,嫓德均懿,以克贊于夫子之閎雅。而于是勞之來之,匡之翼之,以啟佑我光華大學,則是先生之有大造于我也!《傳》不云乎:“何德不報!”而況先生,宏此遠謨!用銘貞石,允昭大德。為德不卒,昔賢所戒!樹德務滋,先生有焉!

先生,上海王氏,名豐鎬。弱冠之歲,嘗為吾邑故太常寺卿薛庸庵丈所賞拔,隨軺四國,象鞮是寄,用以起家。歷官有績,為世所稱,不具著也。

時在民國十九年六月三日,宜興童斐書并篆額。

《王省三先生暨費佩翠夫人昭德之碑》不僅頌揚了王省三先生捐地辦學的愛國義舉,而且見證了華東師大前身光華大學創辦的歷史過程,因此無疑是可遇不可求的珍貴校史文物。

據湯濤根據檔案史料發掘研究,此石碑背后,隱藏著一個實業家對民族教育的深情;一群有志氣的中國人收回教育權、創辦中國人自己大學的愛國故事;還有管鮑之交的王省三與張壽鏞共同締造光華大學的感人故事。

二、王省三的跨界人生

可以說,沒有王省三,就沒有光華大學。正是他捐出自家在上海大西路(今延安西路)65畝墓田作為校基,才有了光華大學后來的傳奇。

王省三先生

在王省三七十六年的人生中,馳騁政、教、商三界,歷經晚清、民國二個朝代。他精通洋務,堅持維護國家權益;熱心教育,堅信以教育興國強國。

王省三(1858~1933),名豐鎬,號木堂,上海法華鎮人。呂思勉先生曾專門撰《王省三先生小傳》。王省三年輕時肄業于上海道所設崇正北官塾,23歲補邑庠生(即秀才)。彼時,他認識到世界實物日新月異,必須深入研究,于是跟著朋友學習西文,后入西方傳教士所設學校繼續學習。30歲入京師同文館(清末第一所官辦外語學校,以培養外語翻譯、洋務人才為目的),兩年后以翻譯兼隨員身份出使英法意大利等國。使歐期間,專程到英國倫敦一所大學學習。六年后,又去美洲游歷。回國后協助清政府礦務大臣盛宣懷辦理交涉事務。

1900年,他被任命為駐日公使館參贊,后改任駐橫濱總領事。1902年應壬寅科鄉試中舉,以參贊出使考察各國政治。1906年歸國,赴浙江總辦全省警察及洋務局。1918年至1925年任北洋政府浙江交涉使、外交部浙江交涉員(即外辦主任),辦理過收回西湖等有關權益的交涉工作。

游歷歐美多年,操辦洋務多年,王省三一直在思考,拿什么來拯救積弱積貧的國家?一腔愛國情,化作教育強國夢。他一直都很關心教育并參與其中,1904年,他任閘北飛虹義務小學堂總董,出資助學,將籌集的辦學資金代為生息,以充常年經費。1906年,法華義塾改組為新學堂,是中國早期新學之一,他被推舉為議長(首席學校董事)。

了解了王省三的人生經歷,我們就能理解他在寸土寸金的上海捐地辦學絕非是一時之沖動。

三、“王省三”們群策群力創辦光華大學

1925年,上海“五卅慘案”發生后,圣約翰大學校長卜舫濟以高壓手段阻撓學生參加愛國行動。6月3日,該校師生570余人憤然離校,并籌謀收回教育權,創設一所中國人自己經辦的大學。當日,離校師生成立了善后委員會,商議如何安置離校師生。轉學還是辦學,倉促之間,一籌莫展。如果轉學到他校,沒有哪個學校可以接納這么多的師生。如就此各自散去,師生愛國之舉意義何在,萬一有人因此遭遇不幸,情何以堪。想要創辦新校,又談何容易。上海寸土寸金,在上海建校就像空中搭樓閣。如果不在上海建校,聘請教師不容易,籌募辦學捐款也很艱難。大家商議到半夜仍無良策。

6月4日晨,離校學生、王省三的三兒子王華照,給大家帶來了好消息。他說:“昨晚回到家告訴了家父離開圣約翰大學的事,家父說,離開圣約翰大學是正義之舉。當下最緊急的是創辦新校,安置離校師生。創辦新校首要考慮的是學校用地。我家有地在大西路,除了先人墓地,還有百畝,以此為新校用地,應該足夠了。家父想要捐出這塊地作為新校之基。家母也很支持,說這是很好的事,應盡快去做,以安撫學生彷徨無適的心。家父聽后,更加堅定了捐地辦學的決心。過幾日家父會有正式書函告知此事。” 大家聽了不禁眉飛色舞。善后委員會負責人之一的許體鋼問:“這事可否在當天善后委員會開會時作口頭報告?”王華照說,我正想請你們向委員會報告一下這事,我不便自己去說,家父說不要以此而居功。

1925年,光華大夏校舍開業典禮

善后委員會開會時,大家聽了這個消息歡聲雷動。6月3日離校,4日就有了新校用地,其愉快之情無以言表。4天后王省三捐地的正式書函送到善后委員會。他書函中寫道:“吾國系獨立自主的國家,教育之事,本不應仰人鼻息,受人奇辱。昔年洞察外交形勢,早唱收回教育權,以增進國民國家觀念之說。今情形,更加證明了收回教育權的必要。”“今覩此情形,益證收回敎育權之必要。”“鄙人一介寒儒……愿效古人毀家紓難之意,曾經一度家庭集議,征諸內子費氏佩翠曁小兒德照、恩照、華照三人之同意”,“毅然愿擬以大西路私產先人墳墓余地約百畝,供獻于建設大學曁附屬中學永遠之用”。

除了王省三先生慨捐土地作為校基外,離校學生許體鋼的父親許秋帆捐贈5000元作為光華大學開辦費,張悅聯的父親、滬海道道尹張壽鏞捐贈3000元,并愿籌集經費、協助辦校。后來師生又向社會發行建筑公債,赴南洋募捐,籌集到幾十萬元作為創校經費。

正是有王省三這樣一群有志氣的中國人齊心協力,1925年6月光華大學才得以成立,并定6月3日為校慶日。9月光華大學開學,光華大學及中學兩部共收圣約翰大學離校學生、外來新生970余人,一切課程編制都按照國內著名大學建設。

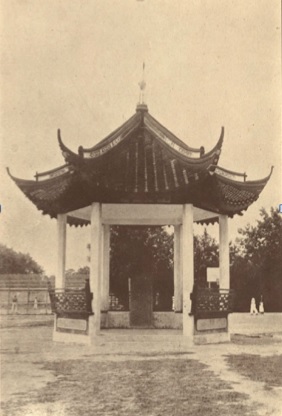

1930年6月3日,光華大學為王省三先生建設紀念碑

從愛國師生宣誓脫離圣約翰大學到光華大學成立為時只有1個月,光華大學能以如此的規模和速度創立,當時學界無不驚為奇跡。王省三在建校一周年紀念會上的演講,回答了這個奇跡是怎樣創造出來的:“自去年光華開學以來,予無一日不在憂懼中過生活,因予自動捐地,系單槍獨馬性質,設無人接踵而起,絕不能認為有把握。幸今日經濟方面有施省之、張詠霓、趙晉卿諸君負責;教務方面有朱經農、陸士寅諸君負責;同學方面亦通力合作,維護光華。予與內子所捐出之地畝總算付托有人,但仍望諸君本此原有精神,努力使光華明年再有更大之進步。”光華大學的創設是收回教育權的先聲,是中國民族能力的表現。

1935年,光華大學成立十周年時為王省三先生紀念銅像揭幕典禮

王省三在捐地時還提出一年內如沒有建成新校舍將收回土地,以此敦促校舍興建。在王省三、張壽鏞等人的推動下,1926年光華遷入大西路新建成的校舍。3月1日,光華大學正式接受王省三夫婦捐地地契等文件。1933年11月23日,王省三逝世,光華大學下半旗三天以紀念這位創始人。1935年6月,光華大學建校十周年,光華大禮堂被命名為“豐壽堂”,并專門鑄造銅像,以此紀念王省三和張壽鏞對光華大學的特殊貢獻。

四、王省三與張壽鏞的管鮑之交

王省三的逝世令張壽鏞痛失摯友,悲痛萬分。他們一位是光華大學首屆校董會董事長,一位是光華大學首任校長。他們是光華的創辦人,也是光華的靈魂人物。

張壽鏞校長

在他們第一次見面前,張壽鏞已多次聽人說起過王省三。

1905年,張壽鏞第一次聽同鄉張蹇老人說起王省三。張蹇對張壽鏞說:“省三是外交人才啊,和我共事已久,為人剛直不阿,你可以和他成為朋友。” 王省三在浙江為官時,張壽鏞再次聽張蹇老人說起他:“省三能學以致用啊,無論是管理警務還是外交事務都有口皆碑,他絕非等閑之輩。”因忙于各自事務,二人即便相見也不過寒暄致仰慕之情而已。

1922年,張壽鏞任浙江財政廳廳長,王省三時任浙江交涉使,因創辦卷煙稅才和王省三有了較密切的交往。1924年,兩人因厭倦了官場,便一同辭官。辭職后,他們常常相約徜徉海上,把酒談心,身處內憂外患的時代,他們堅信“百年大計莫如教育”。上海“五卅”案起,圣約翰愛國師生憤然離校,王省三捐地后,力邀張壽鏞和他一起創辦光華。剛上任滬海道道尹的張壽鏞聽了又驚又喜,對王省三說“君儉者也,而慷慨如彼,何耶?”王省三說:“往歲所談,子豈忘之乎?收回教育權,固吾志也。” 于是張壽鏞跟隨王省三,共同締造、經營光華大學。當聞聽王省三先生不幸逝世時,張壽鏞悲痛萬分,在祭文中含淚寫道:“君死而光華大學長存,則君為不死矣。”

1935年1月18日,王省三靈樞運往杭州石虎山安葬。張壽鏞等往車站致祭。

碑文拓片

一塊石碑,見證中國高等教育的滄桑巨變。教育興國、教育強國,這是百年來有志氣的中國人一直延續的夢想與期待。

圖文、來源|檔案館 現場攝影|戴琪 編輯|彭佳 編審|郭文君