近日,英國皇家科學院和歐洲科學院院士���、化學與分子工程學院教授李大為(David Leigh)團隊第一次通過實驗證明了分子結的緊致程度對物質理化性質的重大影響并首次實現了復雜拓撲結構的后修飾合成�����。相關成果以華東師范大學為第一單位在《美國國家科學院院刊》(Effects of Knot Tightness at the Molecular Level, PNAS, 2019, 116, 2452-2457)和《美國化學會志》(Coordination Chemistry of a Molecular Pentafoil Knot, JACS, 2019, 141, 3952–3958 )上發表�����。

扭結(Knot)是拓撲學當中的一類圖形,指三維空間中不與自身相交的封閉曲線,通俗一點說就是無法被解開的圓環����。在分子層面�����,天然的分子結(Molecular knot)存在于DNA、蛋白質和一些長鏈的高分子當中���,這些三維結構能夠影響一些物理化學性質,并影響著一些生物大分子的功能表達�。探究這些復雜的三維結構對分子理化性質的影響是超分子領域的研究熱點之一�����。同時,如何通過組裝方式獲得不同的金屬分子結也是該領域的研究難點之一��。李大為教授團隊近期的研究成功解決了上述問題���,是分子拓撲學領域取得的重要成果�。

一、在分子層面探究分子結緊致程度對分子骨架理化性質的影響

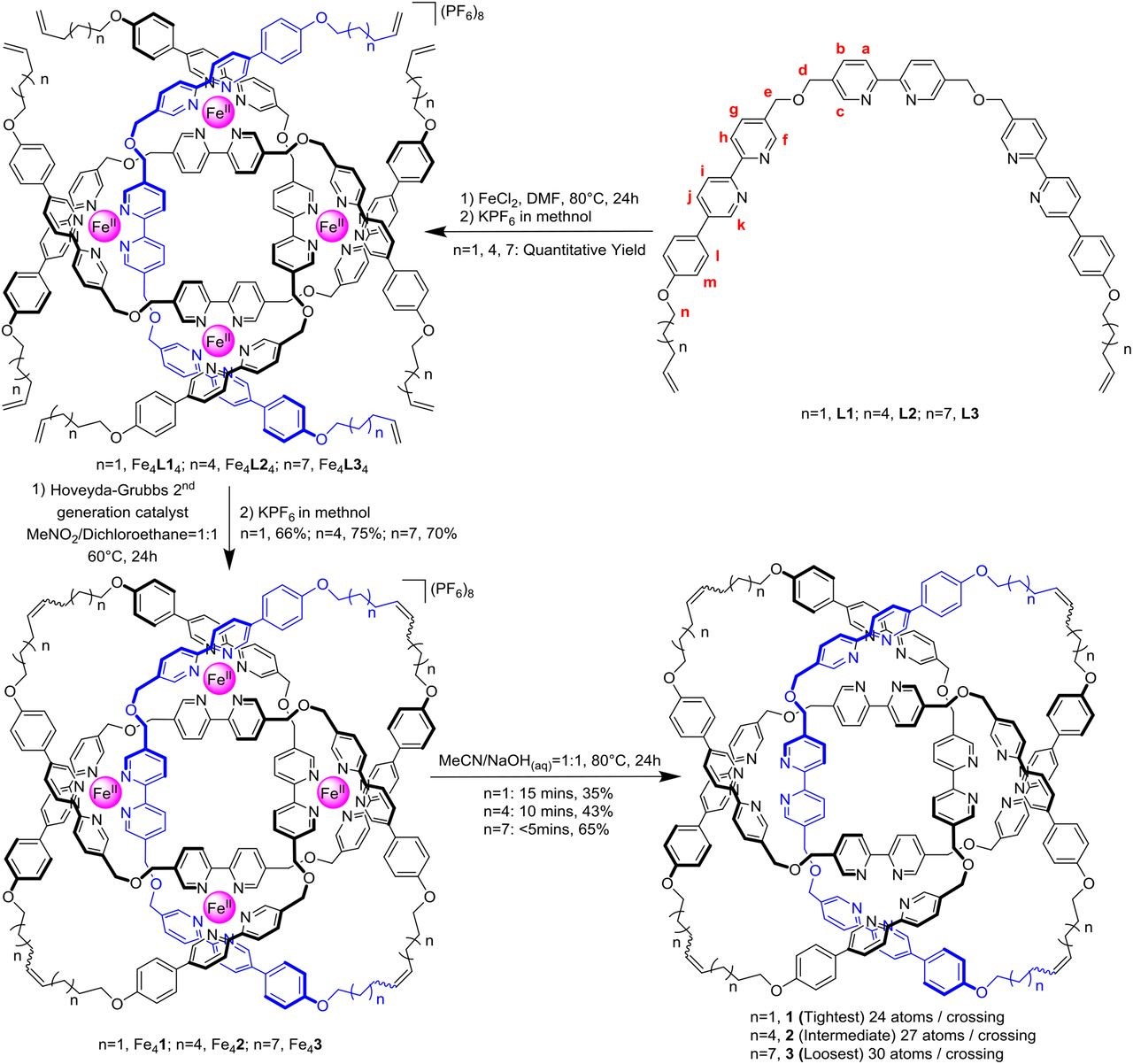

目前,對扭結這一拓撲結構如何影響分子自身理化性質的研究主要停留在模擬計算層面,實驗報道較少����。如同宏觀世界中���,打結的松緊對于外在功能的影響一樣,在分子層面��,分子結的緊致程度可能對其性質及應用有至關重要的作用���。為了揭示這一現象的本質以及提供有效調節分子結松緊從而拓展其結構的應用價值��,李大為院士課題組在過去分子819扭結(Leigh, D. A. et al. Science 2017, 355, 159-162.)合成的基礎上�����,通過調節配體鏈中柔性脂肪鏈的長度����,合成了一系列單分散性分子結�����,其骨架分別含有192個(1)���,216個(2)以及240個原子(3)(monodispersed synthetic molecular knots)��,如圖1所示。其中,1和3分別為最緊和最松的結。

圖一:分子結1-3的合成

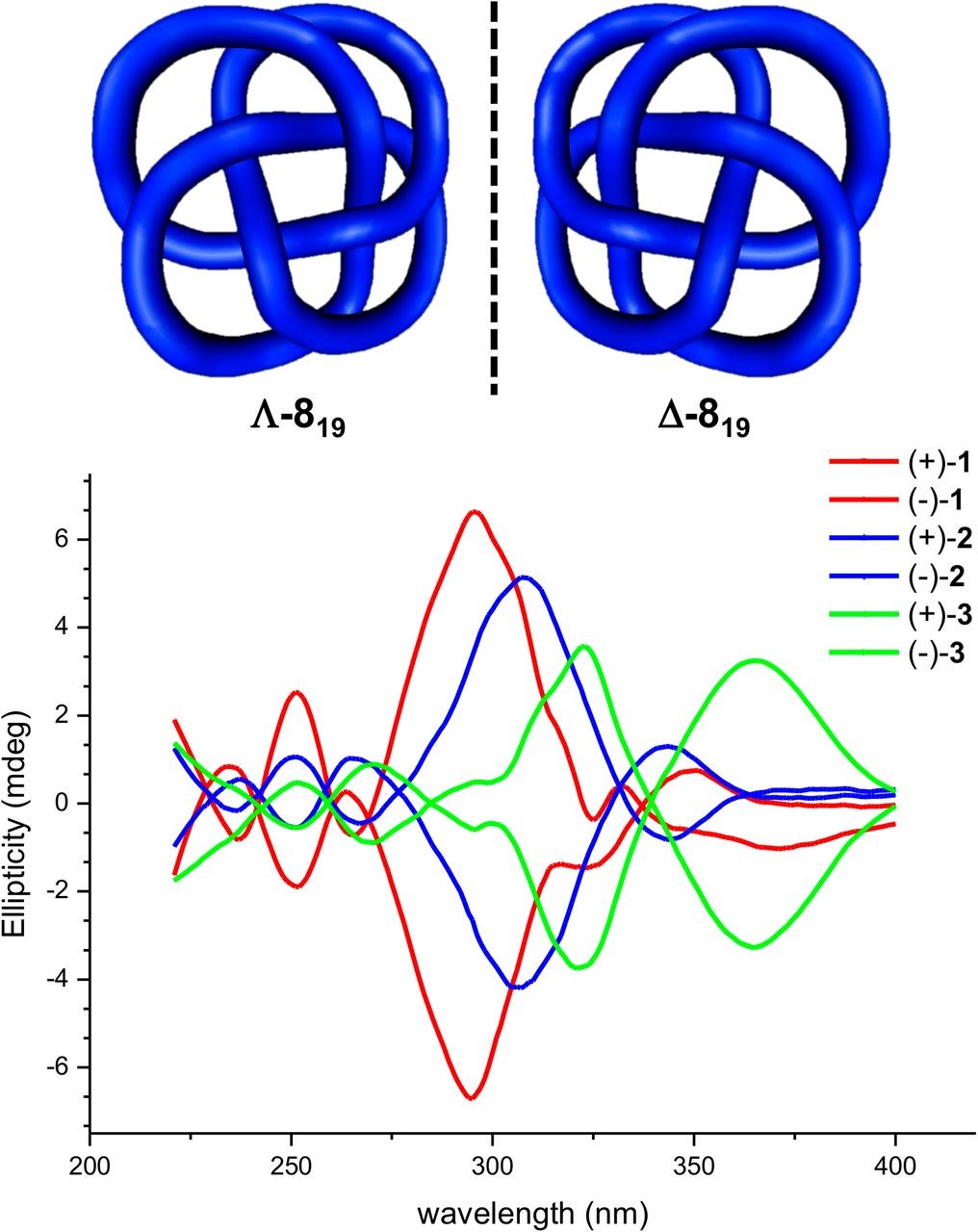

通過一系列實驗手段,作者證實了分子結松緊程度在分子層面對于骨架物理化學性質有顯著的影響。碰撞誘導解離串聯質譜(CID-MS-MS)實驗表明���,分子結的松緊程度決定了分子的共價鍵斷裂難易程度,更緊的分子結其共價鍵的斷裂更容易一些,作者推測可能由于更緊分子結中的共價鍵的扭曲程度更大一些���。基于819分子結本質為手性分子,作者利用手性高效液相色譜分離了它們的對映異構體并用圓二色譜法(CD)進行了表征。結果表明,每對對映異構體給出強度相同符號相反的CD信號�。由1到3���,由于分子結的結構逐漸變松�����,其中發色基團的共軛程度的改變和分子構象的增多導致了顯著的紅移現象且使信號變弱����,如圖2所示。作者還利用分子動態模擬(Molecular-dynamics simulation)對實驗結果進行了驗證�����,相關結果進一步證實了作者提出的理論構想�。

圖二:分子結1-3中每對對映異構體的CD圖譜

這項工作第一次對于理解分子結的松緊如何影響分子的物理化學性質提供了實驗證明,對未來設計和發展結狀和互纏繞的納米材料有著非常重要的意義��,這項工作被意大利媒體Galileo進行了亮點報道����。

二、通過研究五葉結的配位化學實現了復雜拓撲結構的后修飾合成

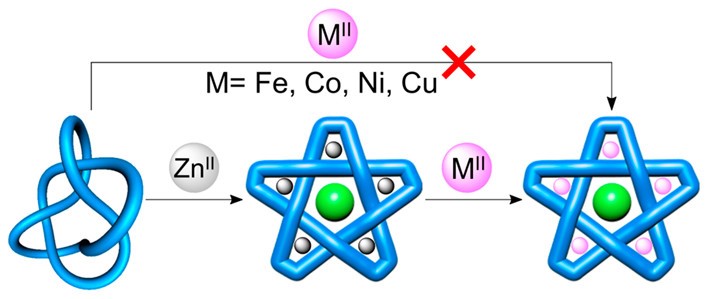

金屬配位法廣泛應用于分子結的組裝��。李大為院士課題組通過金屬置換的策略��,將不能作為構筑分子結模板的配位金屬離子CoII���,NiII和CuII分別與已被分子結結合的ZnII進行置換��,從而獲得了含有CoII,NiII或CuII的五葉結��,如圖3所示��。

圖三:金屬置換法構筑五葉結

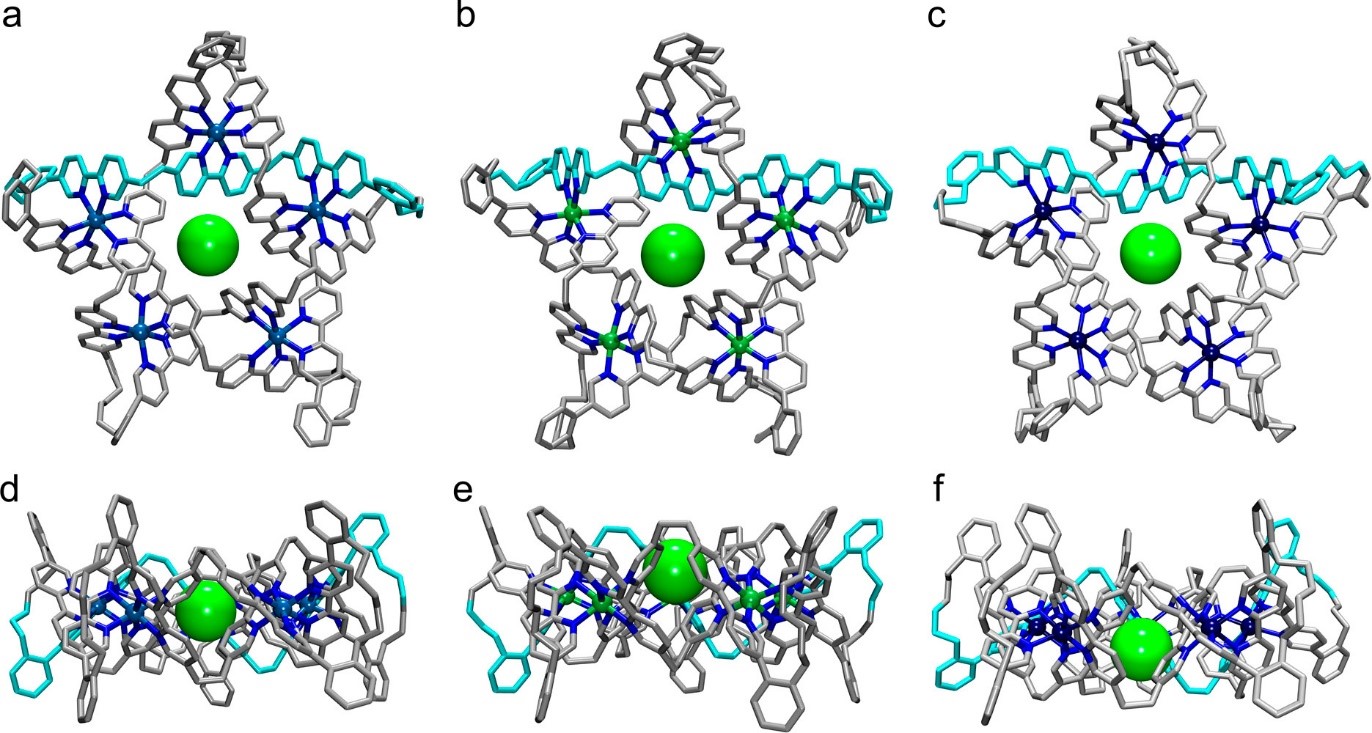

這項工作首先研究了不同鋅鹽與分子結配位的能力��,發現ZnCl2可以定量形成相應的金屬分子結。與之相反����,第一過渡系中的其他金屬(FeII,CoII,NiII和CuII)則不能配位分子結形成相應的金屬化的分子結。作者隨后設想,是否可以將含Zn的五葉結中不穩定的鋅離子與過量的穩定強度更高的其他金屬離子置換���,從而分步制備具有不同金屬離子的分子結。這樣既保證了新分子結中各原子的相對空間位置穩定,又減少了配體鏈重排所需的額外能量��。隨后�����,作者發現過量的FeII(BF4)2可以完全置換出五葉結中的ZnII并用電噴霧離子化質譜(ESI-MS)和氫譜(1H NMR)進行了表征和監控�����。除此之外,CoII,NiII和CuII也顯示出相似結果����。單晶結構顯示含有CoII����,NiII和ZnII的分子結具有大致相似構象,如圖4所示��。作者還采用等溫滴定量熱法研究了配位不同金屬離子的分子結對Cl-的結合能力����。實驗結果表明,配位不同金屬離子的分子結對Cl-表現了橫跨三個數量級的結合能力(8′104 M-1到3.3′107 M-1)���。從而通過配位不同的金屬離子,實現了分子結對Cl-結合能力的調控�����。

圖四:[Co51·Cl](BF4)9, [Ni51·Cl](BF4)9, and [Zn51·Cl](BF4)9單晶結構

這項工作為通過自組裝方式獲得不同配位金屬離子的分子結提供了新思路�����,并為進一步探究其功能化奠定了基礎。

原文鏈接:

https://www.pnas.org/content/116/7/2452.abstract

https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/jacs.8b12548

圖文、來源|化學與分子工程學院 編輯|謝瑤姬 編審|郭文君