清早���,小明走進(jìn)教室,發(fā)現(xiàn)同學(xué)們正在聊天���,老師敲黑板試圖引起學(xué)生們的注意,李雷和韓梅梅明白了老師的意圖����,停止聊天并坐下�。此時(shí)�����,小明也快速走到自己的座位前坐下���。

看似順理成章的交互行為到底是如何發(fā)生的呢���?小明是如何識(shí)別出正在交互的群體的呢��?又是基于什么原則感知交互信息���,指導(dǎo)自我行為的呢�����?社會(huì)心理學(xué)家與認(rèn)知心理學(xué)家研究多年���,卻始終未能解開謎團(tuán)�。

華東師大心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院蒯曙光團(tuán)隊(duì)研究取得新進(jìn)展,該研究利用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)結(jié)合經(jīng)典心理物理學(xué)方法�,首次定量化測(cè)量了人類之間的交互行為����,并在此基礎(chǔ)上提出了社會(huì)交互場(chǎng)模型以及用于解釋人類社會(huì)知覺分組的基本算法�。相關(guān)研究結(jié)果,近日發(fā)表于《自然·人類行為》雜志�����。

蒯曙光團(tuán)隊(duì)研究在自然雜志子刊《自然·人類行為》(Nature Human Behaviour)刊發(fā)

心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院蒯曙光研究員

對(duì)親密距離的深深誤解

人與人之間的吸引力不可名狀����,卻讓親密的人越來(lái)越靠近。這一現(xiàn)象在美國(guó)人類學(xué)家愛德華·霍爾的個(gè)人空間理論(Personal Space Theory)中得到印證�����。個(gè)人空間存在4種距離��,0.45米以內(nèi)是親密距離����,常發(fā)生在愛情���、親友關(guān)系之間�。0.45-1.22米屬于個(gè)人距離����,適合熟悉的人之間,可以親切地握手、交談。1.22-3.7米屬于社交距離����,常發(fā)生在工作場(chǎng)合和公共場(chǎng)所���。大于3.7米的屬于公眾距離��,比如在大會(huì)堂發(fā)言、演講、戲劇表演��、電影放映時(shí)與觀眾保持的距離�����。

自1966年該理論提出以來(lái)�����,這一距離描述著人與人之間的關(guān)系,殊不知��,這卻是一項(xiàng)定性描述����,0.45、1.22、3.7只是對(duì)理論的描述�,數(shù)字的科學(xué)性無(wú)從驗(yàn)證���,人類社會(huì)交互描述這一重要問題的探索始終停留在理論層面����。

其間�,研究人員從未停止定量化描述人類社會(huì)交互行為的嘗試�。傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)中,研究人員通過實(shí)驗(yàn)對(duì)象對(duì)真實(shí)人類行為的反應(yīng)��,定量化判斷交互行為��。但實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景���、人類行為發(fā)出方的些許差異就會(huì)導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)結(jié)果的不確定性�。

該論文通訊作者蒯曙光研究員介紹��,傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)存在諸多難以操控的社會(huì)性刺激����,無(wú)法精確重復(fù)同一個(gè)交互行為的實(shí)驗(yàn)條件,也難以真實(shí)客觀還原社會(huì)交互場(chǎng)景��,因此���,基于此種研究方法的結(jié)果很難具有普適性��。

在虛擬世界追蹤現(xiàn)實(shí)

長(zhǎng)達(dá)9年的心理學(xué)學(xué)習(xí)過程中�,蒯曙光一度對(duì)這一科學(xué)難題產(chǎn)生興趣��,但始終未找到解決辦法�����。一個(gè)偶然的機(jī)會(huì),蒯曙光進(jìn)入了工業(yè)領(lǐng)域,虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在該領(lǐng)域的應(yīng)用像萬(wàn)有引力一樣吸引、包圍著他�。他突然想到�����,“能不能用虛擬人來(lái)模擬交互行為呢�?”

2017年,蒯曙光帶領(lǐng)研究生團(tuán)隊(duì)利用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)���,定量化地操作虛擬空間中的各類變量,開展認(rèn)知心理學(xué)����、社會(huì)心理學(xué)與人因工效學(xué)的研究���。

利用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)對(duì)人類社會(huì)交互行為進(jìn)行定量化測(cè)量

利用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)虛擬人物之間的距離和角度的操控

蒯曙光與研究生團(tuán)隊(duì)成員

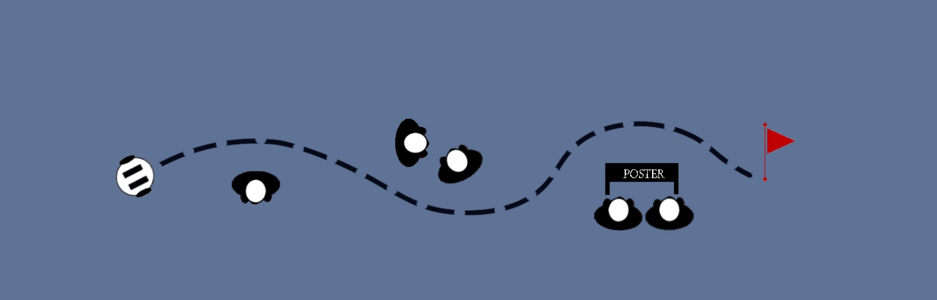

研究團(tuán)隊(duì)使用3D引擎編程����,實(shí)現(xiàn)了虛擬人物之間的距離和角度的操控�����,定量化地測(cè)量了人類之間的社會(huì)交互強(qiáng)度�����。具體而言,實(shí)驗(yàn)對(duì)象在使用虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備�����,調(diào)控兩個(gè)虛擬人物的距離���、角度的過程中��,產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可以作為判斷其交互行為的指標(biāo)��。

研究結(jié)果提示人際距離、角度更接近的兩個(gè)個(gè)體有較大概率被試判斷為一個(gè)社會(huì)群組����。基于這一實(shí)驗(yàn)的結(jié)果,蒯曙光研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步建立了人類社會(huì)交互行為模型��,首次定量化地測(cè)量了人類交互行為的強(qiáng)度����。

為了開展此項(xiàng)研究,蒯曙光團(tuán)隊(duì)歷時(shí)兩年,共開展了7個(gè)實(shí)驗(yàn)����,招募被試人員179人次�����,共計(jì)190320試次。但在審稿過程中,卻面臨不小挑戰(zhàn)。為了回應(yīng)外界疑問����,研究團(tuán)隊(duì)在多種復(fù)雜���、動(dòng)態(tài)場(chǎng)景中對(duì)模型進(jìn)行了驗(yàn)證����,結(jié)果顯示,其對(duì)于現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中的社會(huì)分組均達(dá)到了較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)效果��。最終�����,《自然·人類行為》雜志審稿人對(duì)于該研究在領(lǐng)域中的意義以及所使用的研究技術(shù)予以贊揚(yáng)�����。

更懂人類 更大價(jià)值

在虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的幫助下���,社會(huì)交互信息的定量化測(cè)量成為了可能��。此外����,這一模型還能回答更多問題�,為其他領(lǐng)域帶來(lái)更多想象力。

仿真機(jī)器人在人群中的導(dǎo)航

蒯曙光表示��,此前心理學(xué)研究無(wú)法量化的社會(huì)因素�,比如權(quán)力、親密度、吸引力等���,借由該模型可以設(shè)計(jì)出定量化測(cè)量的實(shí)驗(yàn)框架。未來(lái),在臨床治療方面,該實(shí)驗(yàn)范式與計(jì)算模型也將發(fā)揮重要作用�,可借此考察自閉癥����、孤獨(dú)癥以及視力�����、聽覺障礙患者社交功能情況��,評(píng)估特殊教育或治療效果。

“這樣一項(xiàng)人工智能與心理學(xué)的交叉研究,在工業(yè)領(lǐng)域也有一定價(jià)值�����?��!必崾锕庹f(shuō)��。他舉例�����,目前���,公共場(chǎng)合存在大量服務(wù)機(jī)器人�,該模型的引入將使這些機(jī)器人更加人性化。服務(wù)機(jī)器人能夠判斷出與人類合適的交流距離���;能夠識(shí)別正在交互的人群,參與群聊或不打擾人類交流從容穿梭��。

社會(huì)交互行為的發(fā)生基于個(gè)體����,研究也需要回歸個(gè)體。蒯曙光表示����,接下來(lái)�,還需要對(duì)交互行為發(fā)生的姿態(tài)���、表情�����、種族�����、性別加以區(qū)別細(xì)化��,不斷優(yōu)化模型,達(dá)到還原真實(shí)人類反應(yīng)的效果����。

圖|心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 許多 文、來(lái)源|科學(xué)網(wǎng) 心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 編輯|劉露霞 編審|郭文君