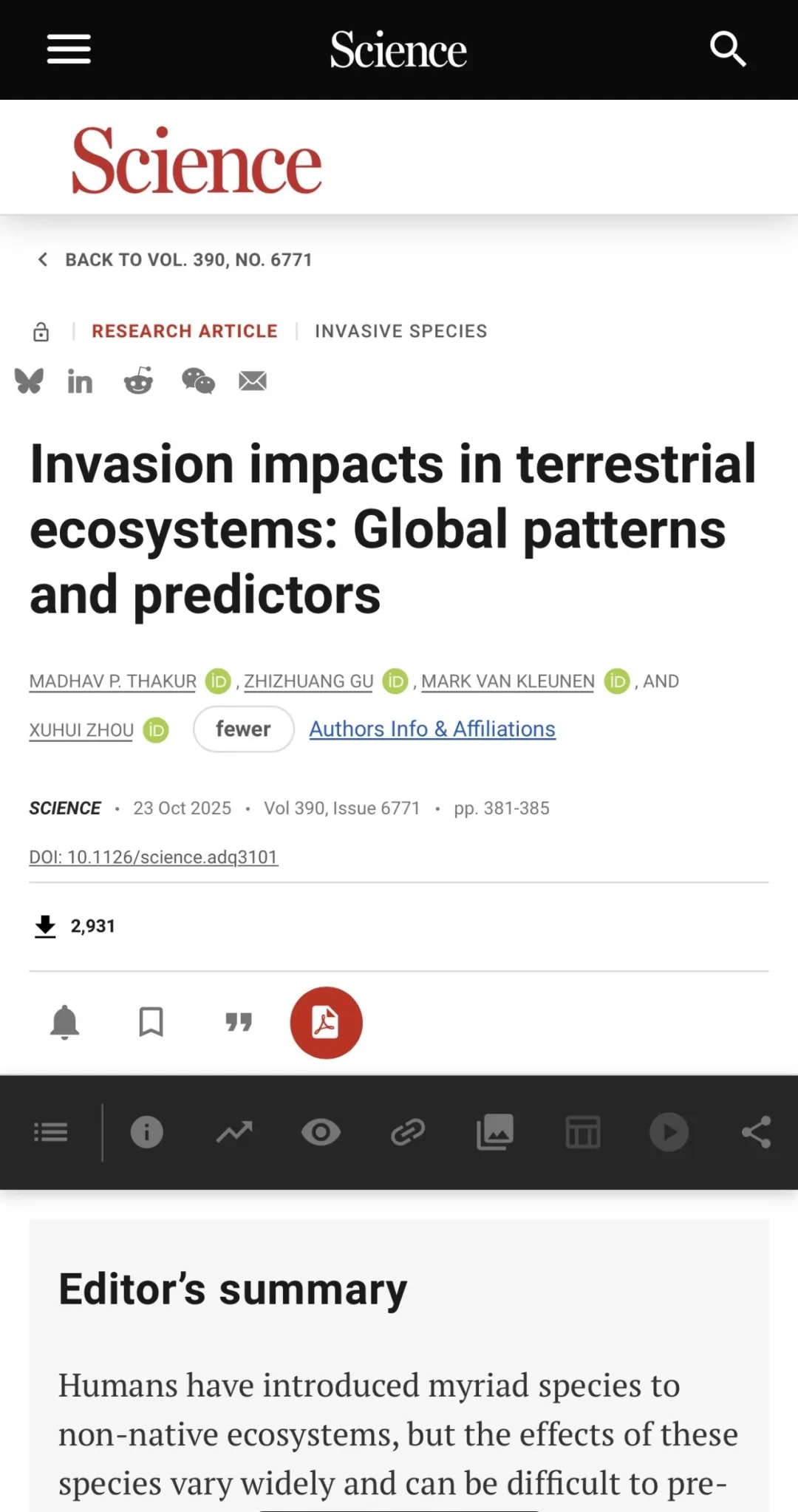

10月23日,華東師范大學博士生顧志以共同第一作者身份在頂刊《科學》(Science)發表最新研究成果,首次在全球尺度上系統量化生物入侵對陸地生態系統的綜合影響及動態演變規律。

華東師大生態與環境科學學院博士研究生顧志壯

論文在線發表于Science

通過整合來自全球775篇實證研究、2223個效應量的數據,該研究揭示了入侵生物對生態系統的影響具有顯著的情境依賴性(context dependency),即它們的生態效應并非固定,而是隨著氣候、植被類型、土壤特征以及入侵持續時間的不同而發生變化。

“我們相當于為地球的生態系統建立了一張‘入侵風險地圖’。”顧志壯說,“入侵物種并非在所有地方都同樣危險,其破壞性取決于生態系統的敏感性和環境條件。”

這項成果不僅填補了入侵生態學在機制歸納與預測層面的空白,為理解全球生物入侵驅動下的生態系統功能變化和碳循環響應提供了新的理論框架,深化了人們對全球生態系統對入侵響應規律的理解,也為生態恢復與生物入侵防控政策提供了科學依據。

在科研世界里,真正的突破往往不是靈光一現,而是基于長期積累與不懈堅持。顧志壯用五年的科研“耐力賽”迎來了這一科研突破。

半夜,顧志壯在天童干旱實驗樣地測定土壤呼吸

早在2020年,顧志壯在導師周旭輝教授的指導下,把目光投向全球變化背景下的陸地生態系統響應機制,正式啟動該項研究。

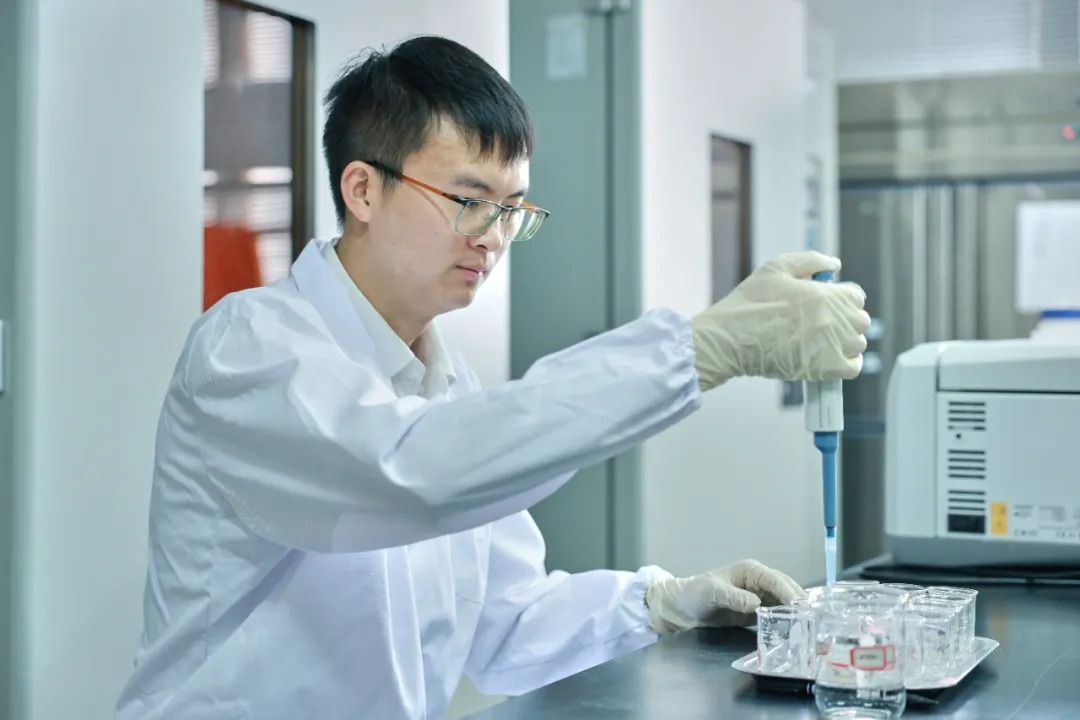

研究工作分兩條主線展開——第一條主線是長期在不同地區開展的野外實地監測與采樣工作。顧志壯每月定期前往浙江天童森林生態系統國家野外科學觀測研究站,依托華東師范大學在該研究站搭建的亞熱帶極端干旱實驗樣地,開展持續觀測與樣品采集,探索干旱對亞熱帶森林碳循環與生態系統穩定性的影響。

浙江天童森林生態系統國家野外科學觀測研究站

“那時幾乎每個月都要上山很多次。每逢雨季,設備被沖壞,依舊重裝、采樣、運回分析都是常態。”顧志壯回憶道。

這些野外經歷,讓他深入了解了本地生態系統的結構與功能。同時也在實地觀察中發現,許多入侵物種,比如加拿大一枝黃花,正在快速擴散并顯著改變生態系統的原貌。

這些觀察讓他對生物入侵及其生態效應產生了濃厚興趣,開始思考“生物入侵現象在全球范圍內是否具有共性?”“不同地區的生態系統會不會表現出類似的響應模式?”

顧志壯每月定期在天童干旱實驗樣地測定土壤呼吸

基于這些科學疑問,顧志壯與團隊一起開展了第二條主線研究——全球數據庫分析。通過整合全球研究數據,團隊構建起了迄今最全面的陸地生態系統入侵影響數據庫,從更宏觀的尺度上驗證和拓展野外觀察得到的規律。“如果說第一條主線是從實地發現問題,第二條主線則是在全球范圍內回答問題。兩者相輔相成,讓研究既有現實觸感,又具科學深度。”

通過系統研究,顧志壯和團隊成員們發現,外來植物入侵會顯著降低本地植物多樣性,而動物入侵(尤其是生態系統工程師類群,如蚯蚓)則會導致土壤有機碳含量下降。

研究還發現,入侵時間(residence time)是關鍵預測因子——入侵時間越長,對生態系統結構和功能的影響越顯著。這一結論為理解入侵生物對生態系統的長期影響提供了全新視角。

2024年5月7日,團隊將論文首次投稿至Science。一個半月后,期刊給出了“拒稿重投”的回復。雖然有些遺憾,但審稿人的一句評語讓顧志壯深受鼓舞——“This is an ambitious study.”

顧志壯說:“這讓我更加理解了導師常說的,做研究要敢為人先、堅持不懈。”此后,團隊用了11個月時間補充數據、反復修改文章與圖表。2025年4月8日,修訂稿重新提交。經歷幾輪評審與修改后,終于在2025年9月8日被正式接受。

回望五年科研攻堅,顧志壯感慨:“科研讓我認識到,發現問題和解決問題的過程比結果更重要。”

“建立數據庫是最有挑戰性的部分。”顧志壯介紹,過去幾十年,世界各地有大量關于入侵生物的研究,但方法、指標和尺度都不一樣,很難直接比較。通過構建統一標準的數據庫,把碎片化的成果整合起來,就可以用統計和模型的方法提煉出全球共同規律。數據庫也為后續研究提供開放資源,全球科研工作者都可以在此基礎上繼續更新數據、分析趨勢,支持更精準的生態預測和政策決策。

顧志壯(右)與導師周旭輝教授

數據量龐大、格式不統一、變量復雜——任何一個小錯誤都可能讓分析推倒重來。在數據分析與可視化過程中,周旭輝教授及伯爾尼大學Madhav P. Thakur教授、康斯坦茨大學Mark van Kleunen教授等國際合作者給予了他悉心指導。

“他們提出的每一個修改意見都非常有啟發性,讓我從一個科研‘新手’逐漸成長為能獨立思考的研究者。”顧志壯說。

2023年,顧志壯做學術匯報

從一名專注實驗的研究生,到能完成全球尺度數據整合的科研工作者,科研突破的過程也是顧志壯走向更大的“世界”的過程。

未來,顧志壯將繼續深耕這條研究主線,探討氣候變化與生物入侵的交互作用,特別是它們對土壤碳循環和生態系統碳匯功能的長期影響,“為實現‘碳中和’和生態安全提供科學依據,讓生態研究更好地服務于全球環境治理”。

該研究由華東師范大學生態與環境科學學院與瑞士伯爾尼大學、德國康斯坦茨大學等多國學者合作完成。顧志壯為論文共同第一作者,華東師范大學/東北林業大學周旭輝教授為共同通訊作者,伯爾尼大學Madhav P. Thakur教授為共同第一和共同通訊作者。研究得到了國家自然科學基金等項目的資助。

論文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adq3101

來源|生態與環境科學學院、研究生院 通聯|王晶晶 文|符哲琦、顧志壯 人物攝影|李行健 編輯|符哲琦、隋華穎 編審|郭文君